Des graines et plantes marocaines « émigrées » il y a 100 ans vers la Russie Transportées par le professeur Vavilov et conservées dans un institut portant son nom

Saint-Pétersbourg – Driss Addar

L’homme n’est pas le seul à voyager vers des terres lointaines. Tous les êtres vivants se déplacent, ou sont déplacés, vers d’autres horizons. Parmi eux, quelques plantes longent l’homme malgré leurs origines diverses, et cohabitent aujourd’hui à l’Institut panrusse des ressources phytogénétiques « Nikolaï Vavilov » à Saint‑Pétersbourg, en Russie. Parmi des milliers d’espèces de semences et de plantes conservées avec un soin extrême, certaines venues du Maroc « ont migré » vers cet endroit lointain.

Ces graines font aujourd’hui partie de l’héritage alimentaire de l’humanité, que l’institut s’attache à préserver. Les scientifiques de cet institut ont préféré mourir de faim plutôt que de voir ce capital unique disparaître, lui qui racontait l’histoire de « l’alimentation » et de « la vie végétale » sur Terre.

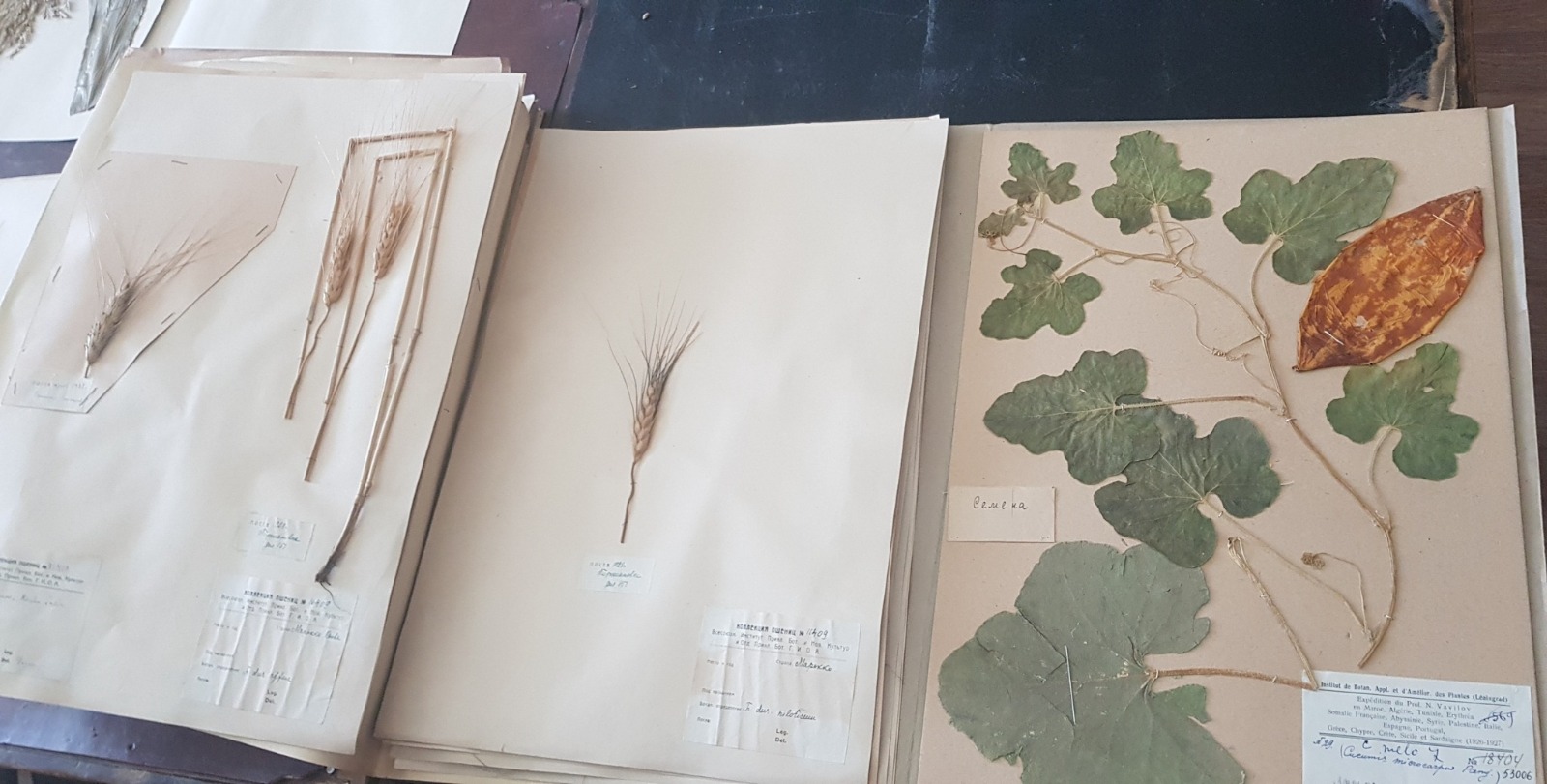

Des épis d’avoine marocains datant de 1925 sont encore conservés avec soin. À côté de l’avoine marocain, on compte environ 14 000 variétés d’avoine provenant du monde entier. Cet immense éventail reflète la diversité de la vie et des causes de la biodiversité sur Terre. Certaines variétés se sont éteintes, d’autres perdurent. L’institut tente de ressusciter des variétés disparues à partir d’échantillons de référence.

L’institut mène des recherches sur les ressources phytogénétiques : qui les connaît, sait comment ces plantes vivent, évoluent, subsistent, et quelles sont les variables influençant leur persistance.

Nous avons trouvé précisément à l’entrée du laboratoire de protection des épis d’avoine conservés et exposés à côté de spécimens similaires venus d’autres pays.

L’Institut Vavilov a, en outre, reçu la visite d’une délégation de huit journalistes africains, dont un représentant de « An‑Nahar » (Maroc), organisée par l’Agence fédérale pour le Commonwealth des États indépendants et la coopération humanitaire internationale du gouvernement russe (Rossotrudnichestvo). La vice‑directrice de l’institut, en accueillant la délégation, a exprimé sa fierté : cet institut a plus d’un réel âge — 130 ans environ — et, après sa rénovation, un siècle d’activité. Elle a souligné l’importance de l’institut dans la préservation de la mémoire végétale de l’humanité.

Elle a ajouté que cette visite visait à réaffirmer l’importance des céréales et des plantes pour assurer la vie humaine. La recherche sur ces ressources joue un rôle central dans la sécurité alimentaire mondiale, et s’inscrit dans la stratégie de la Fédération de Russie pour préserver sa souveraineté alimentaire en partenariat avec des pays du monde.

Avec confiance, elle a déclaré que chaque morceau de pain ou de pâtisserie sur les tables du monde est lié aux expéditions du professeur Vavilov vers de nombreux pays. Son périple dans le Maghreb a duré trois ans, suivi de voyages en Abyssinie (Éthiopie actuelle).

« An‑Nahar » a interrogé la vice‑directrice sur le parcours de Vavilov au Maroc. Elle a répondu que, bien que le livre de ses voyages contienne toutes les photos et écrits de ces pays, nous n’avons trouvé aucune image le montrant au Maroc. En revanche, nous avons localisé une carte retraçant son itinéraire passant par le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, ainsi qu’une plaque commémorative mentionnant son voyage entre 1925 et 1927.

Parmi les plantes rapportées du Maroc figurait une variété de melon, appelée « shammam » en arabe. Nous avons découvert une feuille manuscrite de Vavilov portant la mention « melon marocain » suivie de sa signature et de la date 1925.

Vavilov a rapporté des graines qui allaient constituer l’une des plus grandes collections mondiales. Il a posé les fondations d’une « bibliothèque agricole » ou banque de gènes.

Julia Oukhatova, vice‑directrice chargée de la recherche et de la régulation, explique que la méthode Vavilov de collecte et conservation des semences est désormais adoptée dans le monde entier. Lors de notre visite, nous avons découvert comment l’étude des ressources phytogénétiques s’effectue aujourd’hui, grâce à des techniques et équipements modernes.

Elle ajoute : « Vavilov nous a enseigné à renouveler régulièrement les collections par de nouveaux échantillons », précisant que l’institut envoie des étudiants chercheurs sur les sentiers d’exploration ouverts par Vavilov, y compris au Maroc, dans toute l’Afrique, etc.

Les épis de blé marocain conservés à Saint‑Pétersbourg sont inscrits « Collection de blé n° 16409 », avec des annotations manuscrites de Vavilov sur son séjour au Maroc, bien que nous n’ayons trouvé aucune photo à cet effet. Les plus remarquables restent les épis d’avoine marocains exposés à l’entrée de la banque de semences.

Avant d’atteindre le bureau commémoratif de Vavilov, on découvre une plaque portant l’inscription « Gloire éternelle » et les photos de neuf scientifiques parmi les douze chercheurs de l’institut morts de faim lors du siège nazi de Leningrad entre 1941 et 1944. Ils n’ont pas été tués par les bombes, mais ont choisi de mourir plutôt que de dilapider la banque de semences qu’ils gardaient. Certains auraient même pu manger ces graines mais ont refusé. L’un d’eux est mort, une poignée de blé à la main, symbole de leur volonté de conserver ce patrimoine intellectuel plutôt que de survivre.

L’Occident a tenté de discréditer Vavilov, non pas pour chercher la vérité, mais en niant à la Russie toute louange pour son rôle dans la préservation de la mémoire végétale mondiale. Un chercheur américain, Grover, affirmait qu’il existait des documents montrant une collaboration de Trotski avec l’Allemagne et le Japon, mais les sacrifices et recherches accomplis démontrent que ces accusations étaient infondées, pure propagande.

Si le présent est le reflet du passé, de nombreux événements actuels sont déformés par les médias occidentaux dans une logique de manipulation de l’opinion. Le livre de Frances Stoner Saunders, La guerre culturelle froide… poussé par le joueur de flûte, fondé sur des documents révélés par la CIA, en témoigne.

La délégation a visité le bureau commémoratif de Vavilov et découvert des objets liés à sa vie scientifique, dont des photos et un buste. La vice‑directrice a expliqué que décoder les gènes et le génome des plantes permet de retracer avec précision leur histoire et origine : savoir si elles sont locales ou importées, et comparer ces données avec d’autres études scientifiques permet de recenser et situer les ressources phytogénétiques à travers le monde.

Elle a souligné que les techniques modernes et l’interdisciplinarité permettent d’extraire un maximum de connaissances pour résoudre les défis d’aujourd’hui. Toutefois, la Russie s’oppose aux modifications génétiques des plantes et semences : le président Vladimir Poutine a signé une loi interdisant toute manipulation génétique sur ces ressources.

Selon un document historique signé par Igor Loukotov, Julia Oukhatova et Elena Khalistkina intitulé De bureau modeste de l’Empire russe à l’Institut national de recherche génétique, l’Institut Vavilov est un centre de recherche agricole russe fondé en 1894. Rebaptisé en 2015 Institut panrusse des ressources phytogénétiques, il abrite aujourd’hui environ 334 000 échantillons couvrant 86 familles, 2 102 espèces et 425 genres. Il détient environ 345 000 variétés de plantes, dont 80 % uniques au monde. Il est le plus ancien des banques de semences existantes et le quatrième par sa taille mondiale.

Son siège est situé à Saint‑Pétersbourg, autour de la place Saint‑Isaac, dans deux bâtiments séparés. Il dispose de douze stations, dont celle de Pavlovsk, couvrant environ 500 hectares à 30 km de la ville.

Le document précise que l’institut fut créé comme École de botanique appliquée en 1894, affilié au ministère de l’agriculture. Dès 1908, l’État entame la collecte végétale. Vavilov s’y engage en 1910. Le jardin botanique abrite alors environ 10 000 espèces, et en 1920, la banque végétale en conserve 50 000.

La plus grave crise de l’institut survint entre 1941 et 1944 durant la Seconde Guerre mondiale : le personnel déplaça la banque de semences dans un lieu protégé du froid et des rongeurs, préférant mourir de faim plutôt que de laisser ces collections disparaître.

Non loin de la plaque des chercheurs morts de faim, une autre plaque rappelle la visite de Vavilov au Maroc. Les Russes, sensibles non seulement à la culture végétale mais aussi à la mémoire nationale, connaissent l’histoire de l’institut dans ses moindres détails : personne ne peut vous en parler sans la maîtriser.

English

English Español

Español Deutsch

Deutsch Français

Français العربية

العربية