Abdellah Mechnoune

In questo editoriale, proponiamo una riflessione critica sul ruolo del discorso religioso e accademico in Europa, con particolare attenzione al contesto italiano. L’autore analizza come certe moschee e ambienti universitari rischino di trasformarsi in spazi di comunicazione inerti, incapaci di coinvolgere le nuove generazioni. Attraverso riferimenti classici e contemporanei, si invita a ripensare la funzione educativa di imam e docenti, superando modelli rigidi e linguaggi distanti dalla realtà quotidiana.

In un mondo frammentato dalla confusione dei significati e dalla rapidità dei cambiamenti, le responsabilità di chi prende posto sulle tribune — siano esse aule universitarie o mihrab delle moschee — si moltiplicano. Tuttavia, molti di coloro che salgono su questi podi sembrano aver travisato il senso della “dignità del sapere”: così il volto imbronciato è diventato simbolo di serietà, il cipiglio severo sinonimo di rigore, e lo stile arido prova di competenza. Ma la realtà è ben diversa: la profondità non si misura dal grado di austerità, né la conoscenza dal numero di parole complesse, bensì dalla capacità di trasmettere un’idea e di farla arrivare alla mente e al cuore del pubblico.

In questo senso, ricordiamo le parole dell’imam Al-Shafi‘i: “Non ho mai parlato con qualcuno senza desiderare che venga guidato, assistito e benedetto da Dio. Non mi importava se l’argomento si chiariva per mezzo mio o per mezzo suo”. La vera scienza non si alimenta di arroganza, ma del desiderio di chiarezza e della misericordia nel comunicare.

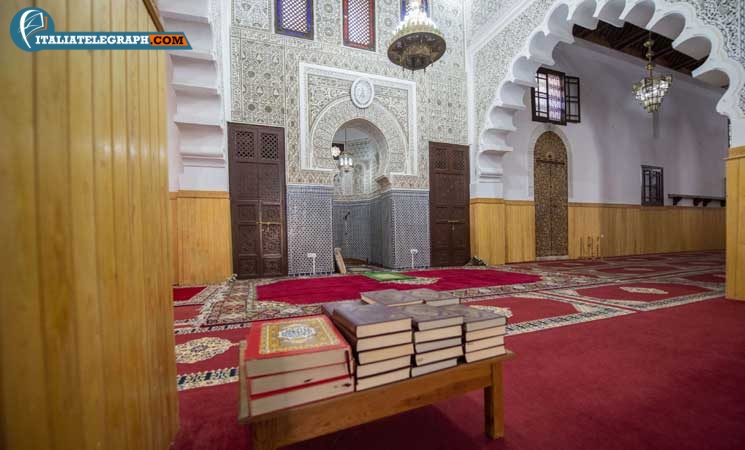

In questo contesto, si accentua una contraddizione evidente nelle moschee europee, e in particolare in quelle italiane, dove alcuni imam sembrano riprodurre un modello di sapere in crisi, non all’interno dell’università, ma direttamente dal pulpito religioso. Il discorso si trasforma così in un rituale verbale chiuso, che ripete formule preconfezionate senza alcuna apertura alla realtà, trascinando le nuove generazioni in una frattura interiore tra ciò che ascoltano e ciò che vivono. L’imam, così, non appare più come portatore di un messaggio, ma come semplice custode di un’eredità scollegata dal tempo e dallo spazio.

Il giurista e teorico degli obiettivi della sharia, Abu Ishaq Al-Shatibi, aveva già messo in guardia contro il pericolo dell’adesione cieca al testo senza considerare i suoi obiettivi, affermando: “La rigidità letterale porta all’annullamento degli scopi”. È esattamente ciò che accade quando il discorso religioso viene ridotto a un semplice insegnamento che non considera la realtà né traduce la rivelazione nella vita quotidiana.

Ciò che accomuna il professore universitario che colpisce il pubblico con un linguaggio arrogante e l’imam che impone una visione unica, è una cattiva comprensione del concetto di “autorità del sapere”. L’autorità scientifica dovrebbe essere uno strumento per liberare le menti, ma si trasforma nelle mani di alcuni in un mezzo per sottomettere l’altro, non con l’argomentazione, ma con una falsa imponenza, un tono autoritario e giudizi categorici.

Non si pretende che il docente diventi un giullare, né che l’imam si trasformi in un attore da scena. Ma si chiede — almeno — di rispettare l’intelligenza dell’ascoltatore, e di comprendere che il suo ruolo non è quello di esibire il sapere o di fare performance vocali, bensì di costruire un ponte di comunicazione, di ravvivare il desiderio di comprensione e di coinvolgersi emotivamente in un progetto comunicativo aperto. Come afferma il filosofo Paul Ricœur: “La vera comprensione non nasce dall’uniformità, ma dallo sforzo della traduzione”, cioè dallo sforzo comune di passare da un mondo all’altro.

La severità non esclude la leggerezza, la serietà non si oppone all’umorismo, e la dignità non significa immobilità. Questa triade, se compresa da molti imam e intellettuali, potrebbe trasformare radicalmente il volto del discorso. L’ironia raffinata, quando si inserisce tra due paragrafi scientifici, può aprire la mente più di cento pagine asciutte. Un esempio coranico, se utilizzato in un contesto moderno e aperto, può risvegliare nel giovane europeo ciò che non riuscirebbe a fare un’intera predica sui divieti e le prescrizioni.

È tempo di rivedere le nostre tribune, a tutti i livelli:

Vogliamo che siano porte aperte alla conoscenza e al dialogo,

o muri silenziosi protetti da un linguaggio irrigidito?

Vogliamo imam che educhino la nuova generazione alla comprensione profonda,

o semplici trasmettitori di ricette morali?

Vogliamo professori che insegnino a pensare,

o impiegati che ripetano quanto scritto nei manuali?

Abbiamo bisogno di una riforma su più livelli:

Una riforma del discorso accademico, affinché non perda il suo cuore pulsante.

Una riforma del discorso religioso, affinché non perda il suo significato.

Abbiamo bisogno di figure scientifiche e religiose che comprendano che la competenza non è solo memoria, ma anche interpretazione, adattamento, spiegazione e costruzione della fiducia con le nuove generazioni.

Abbiamo bisogno di volti sorridenti, ma non ingenui; di menti rigorose, ma non arroganti.

In sintesi:

Se continuiamo a confondere l’aridità con la serietà, il grido con l’autorità, e il linguaggio pomposo con la vera profondità, un giorno ci ritroveremo, forse, in un’aula o in una moschea gremita… ma nel silenzio più totale: nessuno ci starà ascoltando.

English

English Español

Español Deutsch

Deutsch Français

Français العربية

العربية