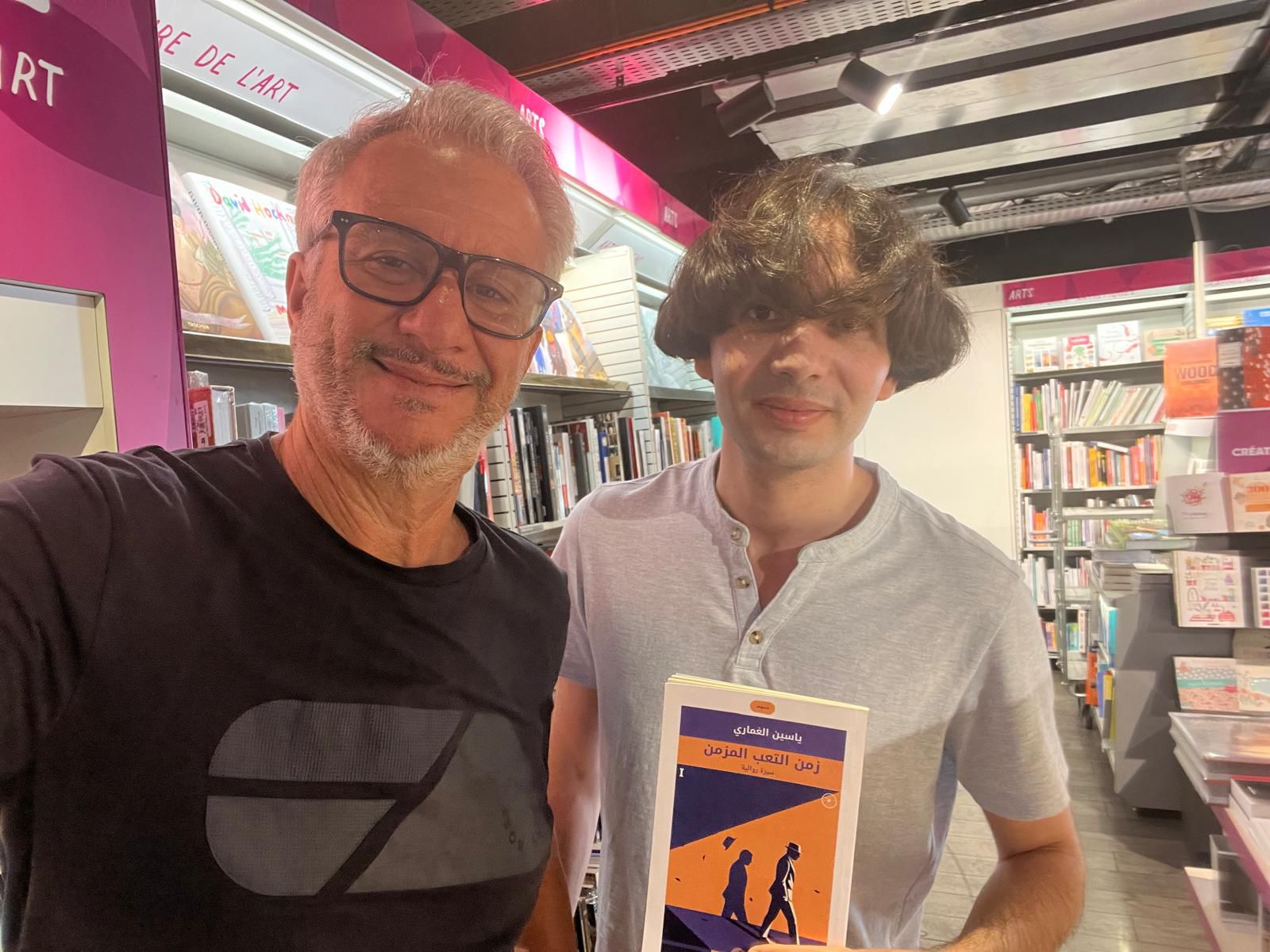

Par : Le critique égyptien Karam Al-Sabbagh

Préambule

Les chercheurs – notamment ceux de tendance marxiste – ont relevé de nombreux effets négatifs engendrés par l’hégémonie capitaliste sur les pays en développement au cours des trois dernières décennies, celles qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique le 25 décembre 1991. Cet événement a ouvert la voie à une ère de monopole unipolaire, marquée par le passage de nombreux pays en développement du système socialiste au système capitaliste.

Ces chercheurs se sont largement penchés sur les conséquences de cette transition pour les classes populaires et moyennes, tant sur le plan politique qu’intellectuel et psychologique, et sur ses répercussions sur les arts et la littérature, dans un contexte dominé par la culture de la mondialisation, la philosophie pragmatique, les lois du marché, la quête effrénée du profit et la suprématie des valeurs matérielles et utilitaristes au détriment des valeurs morales et humanistes.

Le titre comme seuil d’entrée dans le texte

Le titre, le temps de la Fatigue Chronique, composé de trois mots, renvoie d’emblée, sans détour, à l’idée de souffrance : une existence accablée, dont la douleur a atteint son paroxysme. Cependant, ce titre, dépourvu de métaphores ou d’images poétiques ouvertes à l’interprétation, conduit le lecteur directement au cœur de l’intrigue, sans détour ni ambiguïté, ce qui lui fait perdre quelque peu de son éclat. Quoi qu’il en soit, nous sommes face à un être en crise, écrasé par le poids des épreuves psychologiques, incapable même de pousser le cri libérateur qu’il désire plus que tout.

La critique du capitalisme à travers la philosophie marxiste

Le roman le temps de la Fatigue Chronique dénonce les effets néfastes de l’hégémonie capitaliste sur la société. L’influence de la philosophie marxiste est manifeste : elle prône la justice sociale par une répartition équitable des richesses et s’oppose aux divisions de classes.

L’auteur multiplie les critiques acerbes contre le système capitaliste et met en lumière ses travers, mais omet de reconnaître les aspects positifs ou les réussites potentielles d’un tel système. Or, tout système politique ou économique, qu’il soit capitaliste ou socialiste, comporte des forces et des faiblesses. Il ne faut pas ignorer les échecs des régimes socialistes totalitaires, ni les modèles capitalistes qui ont su instaurer des politiques sociales efficaces. Correctement appliqué, le capitalisme pourrait attirer les investissements étrangers, améliorer la qualité des produits grâce à la concurrence, et, s’il respectait les libertés et la démocratie, offrir un modèle digne d’inspiration.

La langue du roman

Contrairement à la simplicité du titre, la langue du roman se distingue par sa richesse métaphorique et poétique, sauf dans les passages consacrés aux statistiques, à l’univers bancaire, ou à la thèse du protagoniste – qui est à la fois narrateur et alter ego de l’auteur.

Ce style dense et imagé ralentit parfois la fluidité narrative, mais traduit fidèlement le tumulte intérieur du héros, exprimé à travers de longs monologues introspectifs. Même dans les dialogues avec sa bien-aimée Hala, la pensée du narrateur s’évade vers ses tourments intérieurs, donnant naissance à une prose poétique spontanée, empreinte d’émotions et de rêveries.

Références théoriques

Contrairement aux courants philosophiques centrés sur la logique et la théorie de la connaissance, l’existentialisme met l’accent sur la subjectivité humaine, les problèmes de l’existence – vie, mort, liberté, responsabilité – ainsi que sur les émotions, les angoisses et la quête de sens. Il a toutefois été critiqué pour son pessimisme, occultant les dimensions positives de la vie humaine.

Après Hegel, le concept d’aliénation a pris une tournure plus individualiste, soulignant les menaces existentielles qui pèsent sur l’être humain.

Sartre, Simone de Beauvoir, Nietzsche et Franz Kafka figurent parmi les penseurs et écrivains majeurs ayant approfondi ou illustré ces idées, notamment Kafka, qui, selon le critique N. A. Kazem, les a incarnées dans ses romans à travers trois thèmes centraux : l’absurde, l’oppression et l’aliénation.

Éléments existentialistes et influence kafkaïenne

On retrouve chez le héros de le temps de la Fatigue Chronique – étudiant en master 2 en analyse financière, narrateur et alter ego de l’auteur – la même destinée tragique que chez les personnages de Kafka : isolement, persécution, absurdité. Travaillant dans une banque maléfique pour collecter les données nécessaires à sa recherche de mémoire en « Corporate Social Responsibility and Extra Financial Reporting : Practical case of Biat », il découvre le cynisme du capitalisme et la vacuité des slogans humanitaires des institutions financières.

Dépressif, désabusé, il renonce à ses rêves : celui d’enseigner à l’université, celui de publier ses sept romans inédits, celui d’un monde plus juste. Dans une société obsédée par le profit, il constate l’effondrement de toute valeur morale, humaine ou écologique.

Messages implicites et conclusion

Le temps de la Fatigue Chronique est une révolte contre le capitalisme, dévoilant ses excès : corruption, blanchiment d’argent, blanchiment sociale, déshumanisation des employés réduits à de simples marionnettes, mépris des classes pauvres et sexisme institutionnalisé.

L’amour d’Hala, dernier espoir du protagoniste, s’effondre lorsqu’elle l’abandonne, avouant qu’elle ne cherche que la sécurité financière et pas l’amour. Désespéré,il tente de se suicider en avalant vingt-huit comprimés de Stilnox, mais survit pour plonger plus encore dans l’aliénation : rejeté par ses proches, coupé du monde, il rejoint les héros de Kafka, prisonniers d’un destin absurde et sans issue. Le roman s’achève sur une plaidoirie portée par la romancière algérienne mondiale Ahlem Mosteghanemi, ancienne ambassadrice de l’UNESCO pour la paix, réaffirmant le droit d’écrire de ce jeune homme Yassine Loghmari, malgré son âge.

English

English Español

Español Deutsch

Deutsch Français

Français العربية

العربية