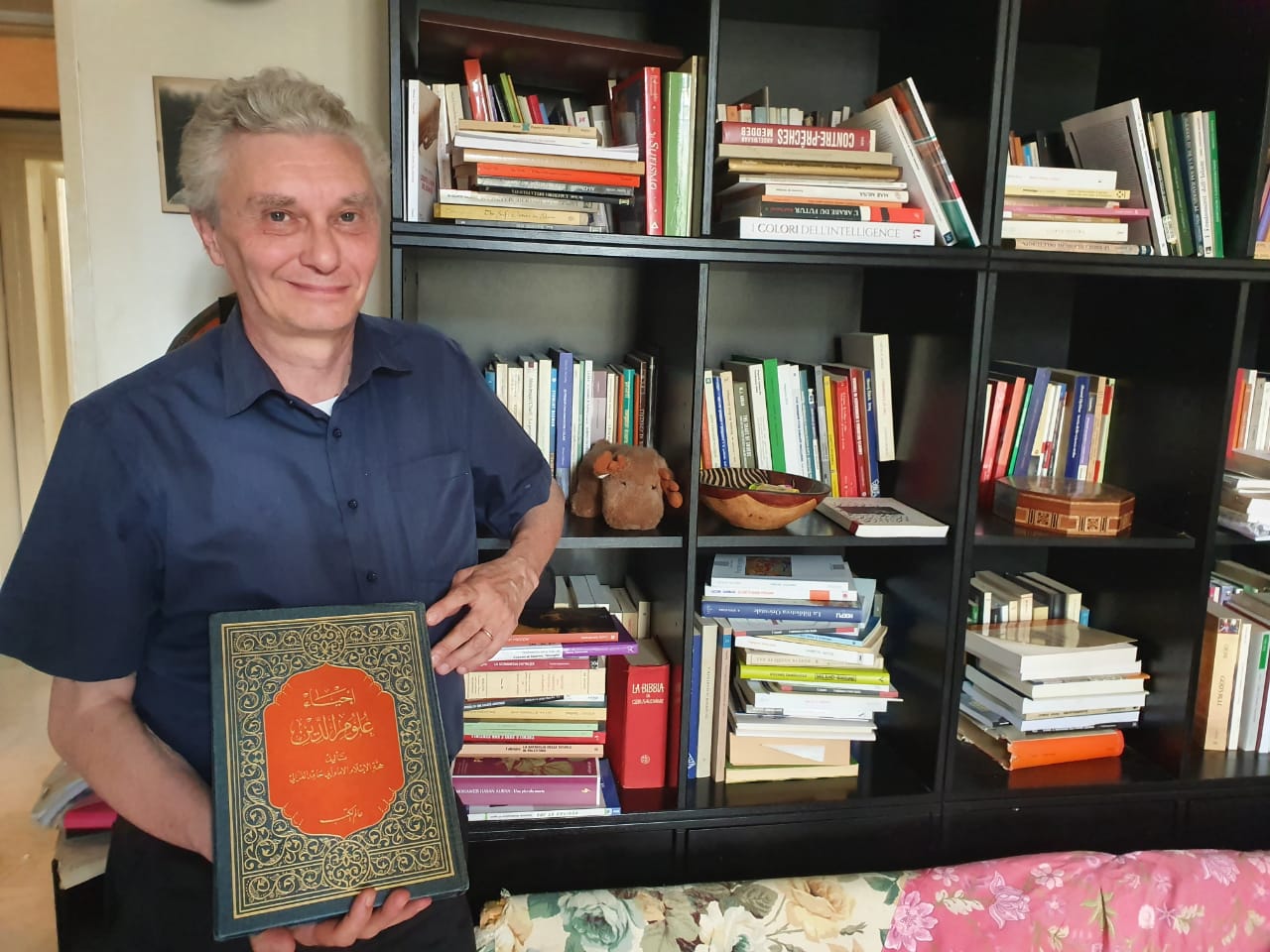

Abdellah Mechnoune*

Italiatelegraph a intervistato a Milano il 18.6.2020 Il professor Paolo Branca.

Paolo Branca (Milano, 1957) è docente di Lingua e Letteratura Araba all’Università Cattolica di Milano. Laureatosi a Ca’ Foscari (Venezia) 40 anni fa con una tesi in Islamologia è specializzato nelle problematiche del rapporto Islam-mondo moderno. Nel 2011 ha fatto parte del Comitato per l’islam italiano presso il Ministero degli Interni e il Card. Angelo Scola lo ha nominato responsabile delle relazioni coi musulmani dell’Arcidiocesi di Milano durante il suo mandato . Ha pubblicato tra l’altro Voci dell’Islam moderno, Marietti, Genova 1991, Introduzione all’Islam, S. Paolo, Milano 1995, I musulmani, Il Mulino, Bologna 2000, Il Corano, Il Mulino, Bologna 2001, Yalla Italia! Le vere sfide dell’integrazione di arabi e musulmani nel nostro Paese, Edizioni Lavoro, Roma 2007 e, con Barbara de Poli e Patrizia Zanella, Il sorriso della Mezzaluna, Carocci, Roma 2011. Ha tradotto il romanzo del premio Nobel egiziano Nagib Mahfuz, Vicolo del Mortaio, Milano, Feltrinelli, 1989.

1- Religioni, società e politica… a che punto siamo?

Un fenomeno che contraddistingue il nostro tempo è il cosiddetto ‘ritorno del sacro’ nello spazio pubblico, un nuovo protagonismo di idee e movimenti religiosamente ispirati, non più relegati nella sfera privata e variamente collegati a grandi e antiche tradizioni, oppure esiti di una sorta di bricolage di elementi di spiritualità e con pretese se non rivoluzionarie almeno rigenerative anche a livello collettivo, con particolare insistenza su tematiche ecologiche, ma non sempre prive di fattori messianici o addirittura apocalittici. E’ innegabile che l’islam sia assurto a un ruolo di protagonismo prioritario in questo quadro. Se gruppi militanti di matrice musulmana che avevano scelto la lotta armata o addirittura il terrorismo esistevano già dagli ultimi decenni del secolo scorso, quello attuale – aprendosi con gli spettacolari e traumatici attacchi dell’11 settembre 2001 – è stato percepito come l’avverarsi della del resto già formulata teoria dello ‘scontro di civiltà’, avversa all’opposta teoria della cosiddetta ‘fine della storia’, dopo l’implosione dell’Unione Sovietica e l’apparente vittoria del sistema liberal-democratico rispetto alle sue possibili alternative.

Parallelamente, il fenomeno migratorio da altri continenti soprattutto verso l’Europa occidentale, erroneamente percepito come principalmente se non unicamente di provenienza islamica, ha contribuito al diffondersi e al consolidarsi nell’opinione pubblica di una grave minaccia che i seguaci del Corano rappresenterebbero per la stessa sopravvivenza non solo del nostro sistema, ma della nostra civiltà tout-court.

2- E’ un fenomeno nuovo e senza precedenti?

Le problematiche dell’incontro fra la modernità e visioni del mondo più tradizionali, legate a fedi religiose ma anche a fattori etnici, linguistici e culturali più antichi e localizzati, se si sono in parte inasprite con l’evoluzione tecnologica e la globalizzazione, non sono tuttavia cosa nuova.

Lo stesso Occidente con la crisi antimodernista cattolica o la nascita del fondamentalismo protestante negli Usa, per fare solo due esempi, non ne è stato immune. Ritenere dunque che l’islam sarebbe integralista o intollerante irrimediabilmente e per sua stessa natura significa non cogliere le peculiarità della nostra epoca. Correnti di rinnovamento e riforma interna al mondo musulmano sono osservabili fin dalla fine del ‘700, non solo in Medio Oriente e Nordafrica, ma anche nel tardo impero Ottomano, in Iran e fino al Subcontinente indiano e nell’Estremo Oriente. Non passò tuttavia molto tempo prima che le contraddizioni interne a società che sperimentavano forme di cambiamento sotto l’influsso di un modello esterno e per certi versi invasivo (si pensi al periodo coloniale) venissero alla luce. Fu in tal modo che, pur originata dalle stesse premesse (constatazione della propria arretratezza e sudditanza), ma orientata in un senso diverso, si manifestò un’altra corrente di pensiero riformista, teso tuttavia non tanto ad accettare e promuovere modalità di mutamento ma piuttosto animate dal sogno di una restaurazione, alimentata dal ricordo dell’antica potenza e incapaci di far fronte al franare di avite consuetudini socio-culturali viste come baluardo da difendere a ogni costo per non rischiare di perdere del tutto la propria identità. Da movimenti come i Fratelli Musulmani si è così progressivamente passati a gruppi come al-Qaeda e a fenomeni come l’Isis.

3- La situazione interna al mondo musulmano cosa induce a pensare?

Negli ultimi anni, a queste dinamiche, si è sovrapposta prepotentemente una rinnovata polarizzazione interna all’area islamica tra sunniti e sciiti. Nata pochi decenni dopo la morte del Profeta, la divisione fra le due tendenze musulmane principali (sunniti 90%, sciiti 10% concentrati soprattutto in Iran) ha sempre interessato questa parte del mondo, ma si è riacutizzata a causa delle ambizioni della Repubblica Islamica sorta nel 1979 con la caduta dello Shah, in particolare tramite le sue propaggini libanesi (Hezbollah) e siriana (alawiti della famiglia Assad) oltre che a presenze nella Penisola Araba (Yemen, Bahrein, Oman e zone della stessa Arabia Saudita). Quest’ultima, da sempre animata da volontà egemone tra i sunniti, è in concorrenza con altri come l’Egitto (sede della più prestigiosa Università Islamica al mondo, al-Azhar) e più di recente con le velleità neo-ottomaniste del Presidente della Turchia Erdoğan. Il disimpegno Usa in Medio Oriente che ha tra l’altro aperto le porte all’attivismo della Russia di Putin, proprio nel caotico scenario del post Primavere Arabe, ha indirettamente contribuito all’acutizzarsi delle rivalità intraislamiche e a un ritorno di fiamma nelle già compromesse relazioni israelo-palestinesi.

4- Ci sono segni incoraggianti?

Rimanere soltanto sul versante politico potrebbe tuttavia farci perdere di vista altri fatti significativi che invece indicano possibili evoluzioni all’interno del mondo musulmano, tra le quali ricordiamo la cosiddetta ‘Dichiarazione di Marrakech’, del gennaio 2016, che riguarda la libertà di coscienza e la non punibilità dell’apostasia mediante pena capitale. La visita di Papa Francesco in Marocco alla fine di marzo 2016 è stata anche un segno di attenzione e sostegno alle riforme in atto nel Paese nordafricano, così come la firma ad Abu Dhabi del ‘Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune’, nel gennaio del 2019 da parte dello stesso Papa e dal Grande Imam dell’Università di al-Azhar Ahmed al-Tayyeb, ha allargato nuove prospettive di dialogo non unicamente fra cattolici e musulmani, ma anche coi fedeli di ogni religione e a tutti gli esseri umani di buona volontà.

5- Qual è la situazione dei musulmani immigrati in Occidente?

La situazione internazionale e geopolitica cui si è fatto cenno ha avuto inevitabili ripercussioni sulla cospicua presenza di musulmani in Occidente, specie nei Paesi dell’Ue, credenti che si sono sentiti accusati in blocco di essere se non conniventi almeno compiacenti verso il terrorismo islamista, Tuttavia la loro immigrazione è un fatto complesso, recente e cangiante. All’inizio, qualche decennio fa, prevalevano maschi adulti e soli, pendolari di occupazioni stagionali o comunque discontinue fra le due sponde del Mediterraneo. Poi, coi ricongiungimenti familiari, le cose sono gradualmente e sostanzialmente mutate: avere una famiglia, dei figli addirittura nati qui e iscritti nelle nostre locali, prefigura una cittadinanza di fatto delle nuove generazioni che non ha senso continuare a considerare immigrate. Non si tratta tuttavia sempre e soltanto di cattiva volontà. I parametri tradizionali relativi ai ‘culti ammessi’ (terminologia legale italiana) o comunque alla presenza di nuove e numerose comunità religiose precedentemente assenti nel nostro continente (salvo che in qualche zona dell’Europa orientale, specie balcanica) sono saltati proprio perché l’islam ha sue proprie caratteristiche che mal si combinano con prassi peraltro storicamente superate anche per confessioni religiose più ‘familiari’. I musulmani in Europa sfiorano il 6% della popolazione, in Italia non arrivano al 4%. E’ inevitabile che rivendicazioni pur banali come un semplice e piccolo luogo di culto (specie se dotato di minareti, a proposito dei quali si son svolti persino dei referendum), anche in remoti centri minori, assurgano a livello di scontri identitari se non a lotte per la sopravvivenza fra entità una delle quali fatalmente destinata a soccombere. Poco importa che il rischio invasione sia chimerico: la crisi economica ha ridotto i numeri, anche perché chi non ha lavoro fa ritorno almeno temporaneamente al paese d’origine, dove la vita costa meno. Ne arrivano altri, è pur vero, ma non certo tutti musulmani: l’apertura dell’Unione Europea ad est ha ormai portato gli ortodossi (quasi impercepiti dal circuito mediatico) a superare il numero degli islamici in Italia. La prospettiva dell’Eurabia in cui saremo costretti a non bere più vino né a mangiar salumi e in cui tutte le donne dovranno indossare il velo è propaganda di falsa e bassa lega. Ma nemmeno il rischio di essere assimilati se non cristianizzati appare più plausibile: tentativi di proselitismo verso i migranti fedeli al Profeta non ne risultano e anzi scuole cattoliche e oratori vengono tranquillamente preferiti ad altre sedi educative o d’intrattenimento…

Di qui il ruolo e la responsabilità dei media, poiché sappiamo dai sociologi che una cosa non deve essere vera per aver conseguenze, basta che sia percepita tale. In questo quadro vi è una lampante lacuna: si parla molto di pericoli legati all’immigrazione, ma manca quasi del tutto una valutazione critica dei vari modelli di integrazione (l’assimilazionista francese che ha creato le banlieues o il comunitarismo britannico che ha prodotto i londonistan) che consenta di non ripetere errori e orientarsi verso pratiche meno ideologiche e reattive, ma più realiste ed efficaci.

6- Quali ingenuità o errori hanno interessato i musulmani immigrati in Occidente?

Su versante islamico, la medesima sfida-occasione, non è stata sinora meno trascurata. Si deve riconoscere che una minoranza, per di più poco acculturata, ha meno strumenti per far fronte a una simile situazione, ma allo stesso tempo ne trarrebbe anche i maggiori vantaggi.

Molto studi e convegni si sono domandati se e come i musulmani che si trovano in Europa potranno diventare musulmani d’Europa, specialmente a proposito delle nuove generazioni nate e scolarizzate qui, e se un’interpretazione e un’applicazione delle norme islamiche possa armonizzarsi coi criteri della cittadinanza propri di moderni stati di diritto. In effetti non mancano seguaci del Profeta che dichiarano di poter vivere ed esprimere più liberamente la propria fede in contesti democratici e pluralistici che non nei paesi d’origine, in cui spesso il rispetto dei diritti umani è seriamente compromesso da regimi totalitari. E’ altrettanto vero però che alcuni degli autori di attentati terroristici appartenevano proprio a generazioni di musulmani autoctoni. La miscela di un progetto migratorio fallito (alcol, droga, piccola delinquenza prevalevano in tali soggetti prima di una subitanea ‘conversione’) e dell’indottrinamento radicale che ormai viaggia più sul web che in luoghi fisici di raduno, hanno costituito il brodo di coltura in cui sono potuti maturare tali crimini. Le notizie che giungono da molti paesi d’origine spesso coinvolti in annosi conflitti locali nei quali le potenze occidentali hanno non poche responsabilità completa il quadro di una militanza più di singoli (detti ‘lupi solitari’) o di cellule dormienti che all’occasione si attivano, ma si tratta comunque di una sparuta benché temibile minoranza rispetto al grosso delle comunità musulmane ormai stabilmente impiantate nei nostri territori.

Dal punto di vista strettamente giuridico va notato inoltre che non pochi di loro hanno acquisito la cittadinanza del paese in cui sono immigrati loro o i genitori, il che pone il delicato e non ulteriormente rinviabile problema di gestire diritti di ‘nuovi cittadini’ che però provengono da un universo culturale e religioso diverso, con le relative conseguenze a proposito di luoghi di culto, festività religiose, alimentazione e assistenza spirituale anche nei settori dello studio, di cura, di detenzione e via dicendo.

7- C’è un problema di rappresentanza presso le istituzioni pubbliche?

Alcune complicazioni non dipendono solamente dalla scarsa disponibilità dei pubblici amministratori: abituati a interloquire con la struttura chiaramente definita e gerarchizzata della chiesa, essi si trovano disorientati di fronte alle molte sigle delle organizzazioni islamiche, spesso in concorrenza tra loro e nelle quali è anche difficile distinguere i ruoli di presidenti, segretari, imam… data la mancanza di un vero e proprio clero. La necessità di avere un unico interlocutore rappresentativo al tavolo istituzionale ha indotto alcuni stati a favorire, se non a forzare, l’aggregazione di cartelli di organismi musulmani nazionali, con esiti non sempre soddisfacenti e spesso sentendosi rimproverare l’imposizione di una specie di islam di stato, a volte fortemente dipendente da uno dei paesi d’origine, predominante tra gli immigrati, come l’Algeria nel caso della Francia o la Turchia per la Germania, o del finanziatore estero dell’istituzione islamica locale, come l’Arabia Saudita nel caso della Grande Moschea di Roma nella gestione della quale sono però poi sorte tensioni con il Marocco e l’Egitto in quanto la maggioranza dei musulmani immigrati in Italia da paesi arabi provengono da questi due paesi.

8- Quali sono i problemi specifici in Italia?

L’Italia è stata a lungo un Paese di emigranti, e soltanto di recente si è trovata a diventare la meta di un flusso migratorio, per di più composto anche da persone di tradizione non cristiana. Se pensiamo che le maggiori confessioni non cattoliche (ebrei e valdesi) contano circa trentamila fedeli e che i musulmani solo nel milanese sono attualmente oltre centomila, la novità della situazione rapidamente determinatasi appare lampante. Impreparati dunque, e questo vale anche per chi arriva da Paesi a maggioranza islamica e si trova a vivere in una società di tradizione cristiana e fortemente secolarizzata. Inoltre, affrontiamo una situazione a macchia di leopardo, tipica per noi e dovuta ai mille localismi che ci caratterizzano, ma anche dipendente dalla scarsa omogeneità dei gruppi musulmani che qui sono ben lontani dalla prevalenza di un’etnia sulle altre, come succede invece per i maghrebini in Francia, per i turchi in Germania e per gli indo-pakistani in Gran Bretagna. Non è detto che queste due condizioni siano necessariamente negative: un eccessivo centralismo in materia di integrazione, infatti, potrebbe sacrificare a un modello unico situazioni differenziate per potenzialità da cogliere o problematicità che invece inducono prudenza; il pluralismo etnico-religioso dei nuovi arrivati può essere una ricchezza anche per loro stessi, abituati in patria a un’omogeneità che qui sarebbe forzoso pretendere. Va da sé che, invece, sono stati piuttosto gli aspetti negativi di tali premesse ad affermarsi, con una situazione pasticciata e sovraccarica di polemiche anche negli scarsi e timidi tentativi di soluzione “locale” da un lato e con una frammentazione endemica di associazioni musulmane che risponde più a opposti raggruppamenti d’ideologia o d’interesse che a una sana pluralità di presenze.

9- Come si sono mosse le istituzioni italiane finora?

Presso il Ministero dell’interno si sono susseguite numerosi gruppi per la gestione del fenomeno: la Consulta per l’islam italiano (nel 2005 con il Ministro Pisanu, nel 2006 con Amato che l’anno successivo emanava una Carta dei Valori comuni da tutti sottoscritta) con Maroni 2011 divenuta Comitato per l’Islam italiano desinato a formulare raccomandazioni su vari temi rivolte ai legislatori che però son rimaste senza effetto e con Alfano detta Consiglio per le relazioni con l’Islam (2016) che nel febbraio 2017 promulga un Patto nazionale per un Islam italiano criticato però per l’impostazione securitaria e paternalistica. Con Minniti qualche passo avanti è stato pur fatto con accordi di collaborazione settoriali e temporanei. Non più convocato da Salvini, in attesa di nuove possibili iniziative con Lamorgese

10 – Islam in Italia e la seconda religione perché il governo italiano non lo ha ancora riconosciuto?

Come ho detto esiste una situazione storica di riconoscimenti o concordati per religioni già presenti da tempo in Italia, l’islam è una religione ‘nuova’ e senza una rappresentanza unitaria e ufficiale e questo complica le cose, ma oltre a questo problema normativo esiste un diffuso allarme sociale verso i musulmani per ragioni politiche e legate al terrorismo… Un Paese come il nostro che è sempre lento nelle decisioni ha trovato in tali circostanze la scusa per rimandare sempre una questione che invece sarebbe da regolamentare al più presto nell’interesse di mtutti.

11- cosa ne pensa della sanatoria nel decreto rilancio ?

Abbiamo bisogno di manodopera straniera specialmente in alcuni settori. Ben venga la sanatoria, ma già si sa che qualcuno chiede migliaia di euro agli immigrati per assumerli… così si perpetuano i problemi invece di risolverli e manca un’adeguata forma di controllo sui profittatori, tra i quali anche altri immigrati già da tempo qui che si approfittano dei loro connazionali meno fortunati.

12- storicamente quali principali relazioni culturali-politico-economiche hanno legato Italia e Marocco?

Il Nordafrica faceva parte dell’Impero Romano ed è rimasto a lungo un partner commerciale di primo piano specie con le Repubbliche marinare, soprattutto Venezia e Genova. Col colonialismo è entrato nell’area di influenza francese, ma tra i paesi del Maghreb sembra fra i più indipendenti e quindi capaci di avere relazioni a 360 gradi con ogni tipo di partner.

13- Come sono oggi i rapporti diplomatici tra Italia e Marocco? Come sono cambiati nell’ultimo ventennio?

Credo siano molte le imprese italiane con interessi in Marocco e i marocchini sono la prima comunità arabo-musulmana tra gli immigrati, oltre 500 mila. Purtroppo la politica estera mediterranea italiana non è più quella di Mattei e di Andreotti, ma un paese giovane e in fase di grande evoluzione spero saprà giocare bene le sue carte con tutti i partners europei, Italia inclusa.

14- Di recente c’è stato un accesso dibattito in Italia dopo il comunicato del dott. Redouane Abdellah segretario della Moschea di Roma in merito al comportamento di un membro dell‘Ucoii.

Lei che ha grande esperienza nelle relazioni tra istituzioni italiane e organizzazioni musulmane cosa pensa dell’Ucoii?

Era inevitabile che le organizzazioni islamiche locali fossero legate ai paesi d’origine, ma in questo caso si tratta spesso o di italiani convertiti a una versione islamista della fede musulmana e da personaggi che già a casa loro militavano in formazioni islamiste. Questo non ha giovato alla causa dell’Islam italiano, purtroppo. Finanziamenti e orientamenti prevalenti corrispondono a questioni interne al mondo arabo e danneggiano l’immagine e gli interessi dei musulmani immigrati che vogliono partecipare a pieno titolo alla vita del nosro Paese.

-E della Confederazione islamica italiana?

E’ una delle tante sigle dell’universo marocchino. Ho partecipato anche col vostro ex-Ambaciatore a molte interessanti iniziative, soprattutto con giovani, ma credo che anche tra organizzazioni marocchine si debba trovare il modo di coordinarsi meglio per unirsi e ottenere migliori risultati.

– E della Coreis ?

La loro impostazione esoterica guenoniana li rende un po’ elitari e poi si tratta principalmente di italiani convertiti. Si muovono bene con le istituzioni e nel dialogo interreligioso ma non possono pretendere di rappresentare tutti i musulmani d’Italia che spesso non li conoscono e se li conoscessero non li capirebbero.

– E della Grande Moschea di Roma?

Essendo l’unico ente morale islamico riconosciuto in Italia ha un ruolo importante, ma non sempre la componente saudita, quella marocchina e l’egiziana son ben coordinate fra loro. Rischia a mio parere di essere una moschea degli ambasciatori più che dei musulmani comuni e quindi dovrebbe incrementare le sue relazioni e iniziative don tutto il territorio nazionale per essere all’altezza del suo status.

Giornalista e scrittore in Italia*

English

English Español

Español Deutsch

Deutsch Français

Français العربية

العربية