Par Doha Abdul-Raouf El Mol, critique d’art et journaliste libanaise

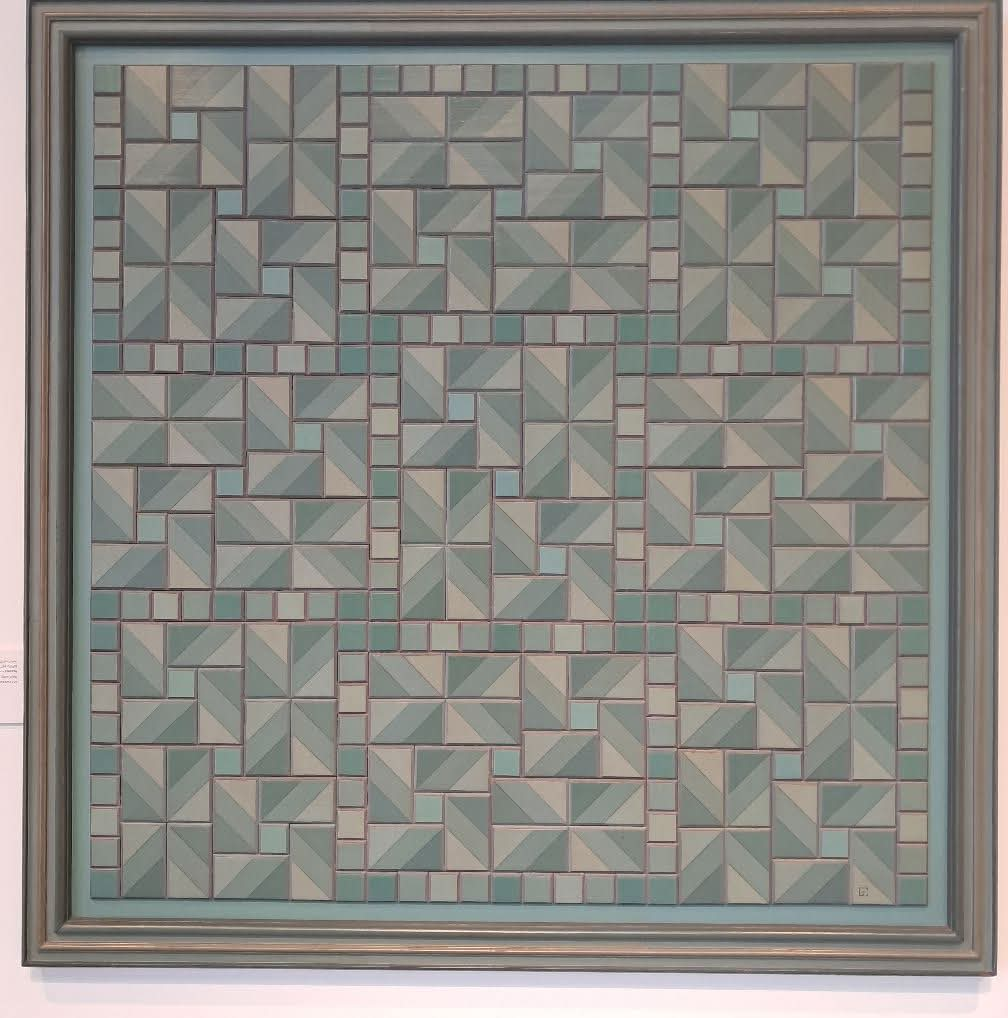

La peinture de l’artiste libanais Gebran Tarazi, exposée au cœur du Musée Nabu, pose une question profonde sur la mémoire visuelle. Sa toile géométrique — composée de rythmes carrés et triangulaires, aux teintes proches du vert aigue-marine — se distingue comme une œuvre centrale de l’exposition, car elle incarne le passage du symbolisme mythique au symbolisme structurel. Le tableau reconstruit la conscience antique dans un langage géométrique moderne, transformant ce qui fut jadis mythologique en une structure cognitive reliant l’art, la physique et la philosophie. Le symbole, dès lors, s’est-il transformé au fil du temps — de Gilgamesh à la géométrie ?

L’exposition « Notre Identité et nos Symboles : de Gilgamesh, Baal et Adonis à nos jours », inaugurée le 3 octobre 2025 et se poursuivant pendant trois mois, est un projet intellectuel et esthétique retraçant la manière dont les symboles mythiques demeurent vivants à travers les millénaires. Elle offre un voyage dans le temps — du premier mythe à l’art contemporain, du tissage à la peinture, de la croyance à l’abstraction. Il ne s’agit pas seulement du passé, mais de la continuité qui constitue l’essence de l’identité culturelle de notre région.

Dans L’Épopée de Gilgamesh, le mythe fut le langage de l’humanité pour affronter la mortalité. Dans le mythe de Baal, la nature elle-même était un être divin qui meurt et renaît. Avec Adonis, le cycle de la vie se répète éternellement avec le retour du printemps. Ce ne sont pas de simples récits, mais des schémas symboliques décrivant le grand mouvement entre l’anéantissement et la renaissance, entre l’ordre et le chaos. La peinture de Tarazi ne représente pas ces histoires, mais ravive leur logique interne, où la répétition géométrique fait écho au retour cosmique de la mort et de la résurrection d’Adonis. Le carré fermé symbolise le corps matériel ; le triangle ouvert, l’énergie spirituelle ou l’ascension. La symétrie brisée reflète la lutte entre ordre et chaos, entre vie et mort.

En ce sens, le mythe se transforme du récit en système visuel, de l’histoire en mathématique symbolique. Ce qui s’exprimait autrefois par la divinité et le rituel est désormais transmis par la couleur, la proportion et l’équilibre. Mais qu’en est-il de la mémoire formelle qui relie le tissage à la peinture dans cette exposition ?

L’identité visuelle de notre région ne s’est pas conservée dans les livres seulement, mais dans les textiles, l’ornementation et la broderie. En observant la broderie d’une femme de Jabal Amel ou de Naplouse, on découvre des formes triangulaires, des losanges, des croix inclinées — non pas des motifs accidentels, mais des continuités symboliques remontant aux cultures pré-écrites. L’exposition « Notre Identité et nos Symboles » nous rappelle que la broderie n’est pas un simple artisanat, mais une archive mythologique vivante. Les symboles qui représentaient jadis la fertilité, la protection ou le temps sont devenus des motifs décoratifs, et aujourd’hui, un langage abstrait.

Ainsi, la peinture de Tarazi incarne cette mémoire formelle — ses tons turquoise évoquent la couleur de la pierre précieuse utilisée dans les rituels anciens comme symbole de vie. La répétition régulière des carrés évoque le tissu tissé, tandis que les fines séparations entre les lignes rappellent les fils de la broderie. Le tableau construit ainsi un pont entre la main populaire qui cousait le symbole et l’œil contemplatif qui le réinterprète. Cette peinture serait-elle alors une équation cosmique ? Tout système contient-il en lui une légère déviation génératrice de mouvement ? Toute symétrie requiert-elle une imperfection cachée pour être complète ?

La répétition des carrés dans l’œuvre de Tarazi — comme dans l’idée du tissage — ne crée pas la rigidité, mais un rythme palpitant, comme si chaque cellule géométrique vibrait d’une énergie intérieure silencieuse. Cette énergie, découverte par Tarazi, est l’équivalent visuel de la création continue — l’idée mythique selon laquelle le monde n’est pas créé une fois pour toutes, mais se renouvelle à chaque cycle, à chaque petite variation dans une grande symétrie. N’est-ce donc pas une simple décoration ? Non : c’est la physique du symbole. La peinture de Tarazi montre comment l’ordre peut être vivant, la forme respirer, et la répétition nous rappeler l’éternité plutôt que la monotonie.

L’œuvre dépasse la notion traditionnelle du « beau », fondée sur la représentation ou l’émotion immédiate, pour proposer une beauté structurelle, rationnelle — celle dont parlent Kant et Malraux — née de la perception de l’harmonie intérieure plutôt que de l’imitation. La peinture devient pensée visuelle ; elle n’est pas seulement à voir, mais à penser par l’œil. Chaque ligne est une idée, chaque angle une équation. Voilà la transformation profonde que propose l’exposition : les symboles autrefois utilisés dans les temples et les rituels trouvent aujourd’hui place dans les galeries comme systèmes de pensée sur l’existence. Peut-on dire alors que la structure artistique est elle-même une structure mythique, ou semblable à la trame universelle présente en toute chose ?

Selon la pensée structuraliste (Claude Lévi-Strauss), le mythe n’est pas un ensemble de récits, mais un système de relations binaires — vie/mort, nature/culture, ordre/chaos. La peinture, par sa logique mathématique, reconstitue ce même système : les symétries représentent l’ordre, tandis que les légères différences incarnent le chaos créateur.

C’est un nouveau mythe dans le langage des formes. Alors que le mythe ancien utilisait les dieux pour expliquer le cosmos, la peinture utilise les relations mathématiques pour le représenter. C’est là l’un des objectifs essentiels de l’exposition : révéler que la structure est l’extension moderne du mythe, et que le symbole ne meurt jamais ; il ne fait que se manifester à travers de nouveaux outils. L’art de notre région s’est-il jamais vraiment séparé de la mémoire collective ?

Des premières gravures sumériennes aux mosaïques byzantines, de la broderie palestinienne à l’abstraction moderne, un fil symbolique unique traverse le temps. La peinture de Tarazi dans cette exposition représente une abstraction de cette mémoire — une reprogrammation des symboles anciens en un langage géométrique contemporain. Ce n’est pas une œuvre isolée, mais la continuation d’une lignée civilisationnelle qui conçoit la forme comme un réceptacle de sens. Chaque triangle peut être lu comme une montagne, une lance, un mouvement, ou l’Arbre de Vie ; chaque carré, comme une boîte gardant un secret — une archéologie du symbole, non une simple surface colorée.

Ainsi, le titre de l’exposition « Notre Identité et nos Symboles » ouvre une question plus vaste : l’identité se construit-elle à partir de la mémoire ou du renouveau ? Cette peinture y répond-elle par la forme seule, ou à la fois par la forme et l’idée ? L’identité est-elle ici un mouvement entre le fixe et le mouvant, entre la forme héritée et la mutation moderne ?

De même que les symboles de Gilgamesh, de Baal et d’Adonis se répètent — réinterprétés à travers la broderie, la sculpture et l’art — la peinture de Tarazi redéfinit l’identité par l’ordre visuel. Elle nous dit que l’identité n’est pas un slogan, mais un réseau de relations et de symboles qui façonnent notre manière de voir et de penser — et c’est là que réside sa modernité et sa vérité esthétique. La couleur, dans ce tableau, n’est pas secondaire mais langage métaphysique. Le vert-aigue-marine évoque la source de la vie, la fertilité et la renaissance d’Adonis, et Baal, seigneur de la pluie. Mais c’est aussi une couleur intellectuelle, calme et équilibrée, suggérant la rigueur scientifique — comme si l’artiste cherchait à unir l’intuition mythique et la raison analytique. Chaque nuance tonale est une note d’une mélodie silencieuse : une géométrie aqueuse de la mémoire. À travers elle, nous percevons comment le sens peut vivre dans la couleur comme il vit dans les mots, et comment une peinture peut devenir un petit temple d’harmonie dans un monde chaotique.

Si la mythologie étudie la structure des récits anciens, cette exposition présente ce qu’on pourrait appeler la science de la mythologie visuelle — l’étude de la transformation des anciens symboles en formes visuelles modernes. La peinture magistrale de Tarazi — sans exagération — en est un modèle : un mythe sans dieux, sans mort ni résurrection, mais contenant dans ses rapports géométriques la même signification cosmique. L’art, ici, n’est pas une simple remémoration du passé, mais une réactivation du symbole dans un nouvel espace. C’est un acte philosophique rappelant que le symbole est le seul langage compris également par le passé et le futur, car il appartient à la structure, non à l’événement. Ainsi, peut-être le mythe ne meurt-il pas — il change simplement de matière.

À la lumière de « Notre Identité et nos Symboles », on peut dire que cette peinture représente la dernière étape de l’évolution du symbole dans notre culture — du relief mythique au tissage populaire, de l’ornementation à l’abstraction, de la forme à l’idée. Elle incarne la conviction que l’être humain, quels que soient ses outils, cherche toujours le sens à travers la forme, et l’immortalité à travers l’ordre. Ce que Gilgamesh fit par sa quête de vie éternelle, la peinture le fait aujourd’hui par sa recherche de la structure de la beauté et du savoir.

Elle n’explique pas le mythe — elle le vit dans un nouveau langage. En la contemplant, nous voyons la mémoire du monde reconfigurée : chaque ligne un fil du tissu mythique, chaque couleur une ombre de la conscience ancienne, chaque carré une cellule vivante de l’identité, toujours palpitante en nous.

En conclusion, la peinture de Tarazi n’est pas seulement une œuvre esthétique dans une exposition — c’est un manifeste visuel de la conscience humaine dans notre région. Elle nous dit que les symboles qui ont forgé nos mythes œuvrent encore en nous, n’ayant plus besoin de temples ni de dieux, mais de géométrie précise et de couleur silencieuse pour restaurer notre capacité de contemplation. Telle est l’essence de la peinture de Gebran Tarazi dans l’exposition « Notre Identité et nos Symboles » au Musée Nabu, au Nord du Liban : montrer que l’art n’est pas seulement la mémoire du mythe, mais sa continuation intellectuelle, et que l’identité n’est pas figée dans l’histoire, mais se meut avec elle, comme un rythme géométrique éternel.

Ainsi, la peinture dépasse la simple surface abstraite suspendue au mur : elle devient une carte de l’âme antique, redessinée par l’intellect moderne — une union entre Gilgamesh, chercheur d’immortalité, et l’artiste contemporain, chercheur de sens dans la forme, tous deux atteignant l’immortalité et la vie au sein de cette œuvre, dont chaque cellule se renouvelle à chaque regard.

English

English Español

Español Deutsch

Deutsch Français

Français العربية

العربية