Par : M’barek Housni*

Tant de choses ont été dit à propos du cinéaste Jean Rouch. Qu’est-ce qu’on pourrait ajouter ? Un homme « illuminé » trop tôt. Illuminé dans le sens de l’être investi d’une mission. Jean Rouch lui-même avait la parole foisonnante et était prolixe question films. Il a filmé presque à chaque instant de sa vie. Sa singularité c’est ça : un homme de cinéma sans être dans le cinéma. C’est ce qui nous intéresse en premier abord. Car il a fait ce que nous faisons nous tous tout le temps avec nos portables. Lui, il l’a fait depuis son premier film en 1947. Bien sûr la ressemblance s’arrête là. Son premier souci majeur était de montrer l’autre dans sa réalité d’homme, mais dans certaines conditions d’existence, prises à l’improviste et dictées par l’instant, mais dont la préparation se faisait dans sa tête à lui, Jean Rouch, et qui devrait sortir sous forme d’images. Une préparation issue de son caractère de regardeur. Il avait une relation spéciale avec le regard. Ce qu’il regardait le travaillait, puis se fondait dans une série d’images qui demandaient à être filmées. Il disait ” partager mon regard avec les gens que j’ai regardés”. La voilà la “révolution esthétique” de Jean Rouch. Les protagonistes sont pour la plupart du temps des complices. Il s’agit d’un cinéma sans le cinéma, hors le circuit classique : production-réalisation-distribution.

Un film est avant tout une affaire d’échange, un moyen de créer une autre relation symbolique chargée de renseignements qui aboutissent à la découverte de soi, et à la découverte mutuelle. Ici, j’élimine le côté académique, celui de l’ethnographie de Jean Rouch l’ethnologue. Ce qui est intéressant ici et où réside la grande leçon du cinéaste c’est le travail de l’image et le pouvoir d’émotion qu’elle génère. André Bazin ne l’a pas raté en mettant le mot documentaire sur son premier film, et en lui adjuvant le terme de ” d’exploration” qui signifie plus qu’un acte de filmer, mais plutôt de fouiller le réel enregistré.

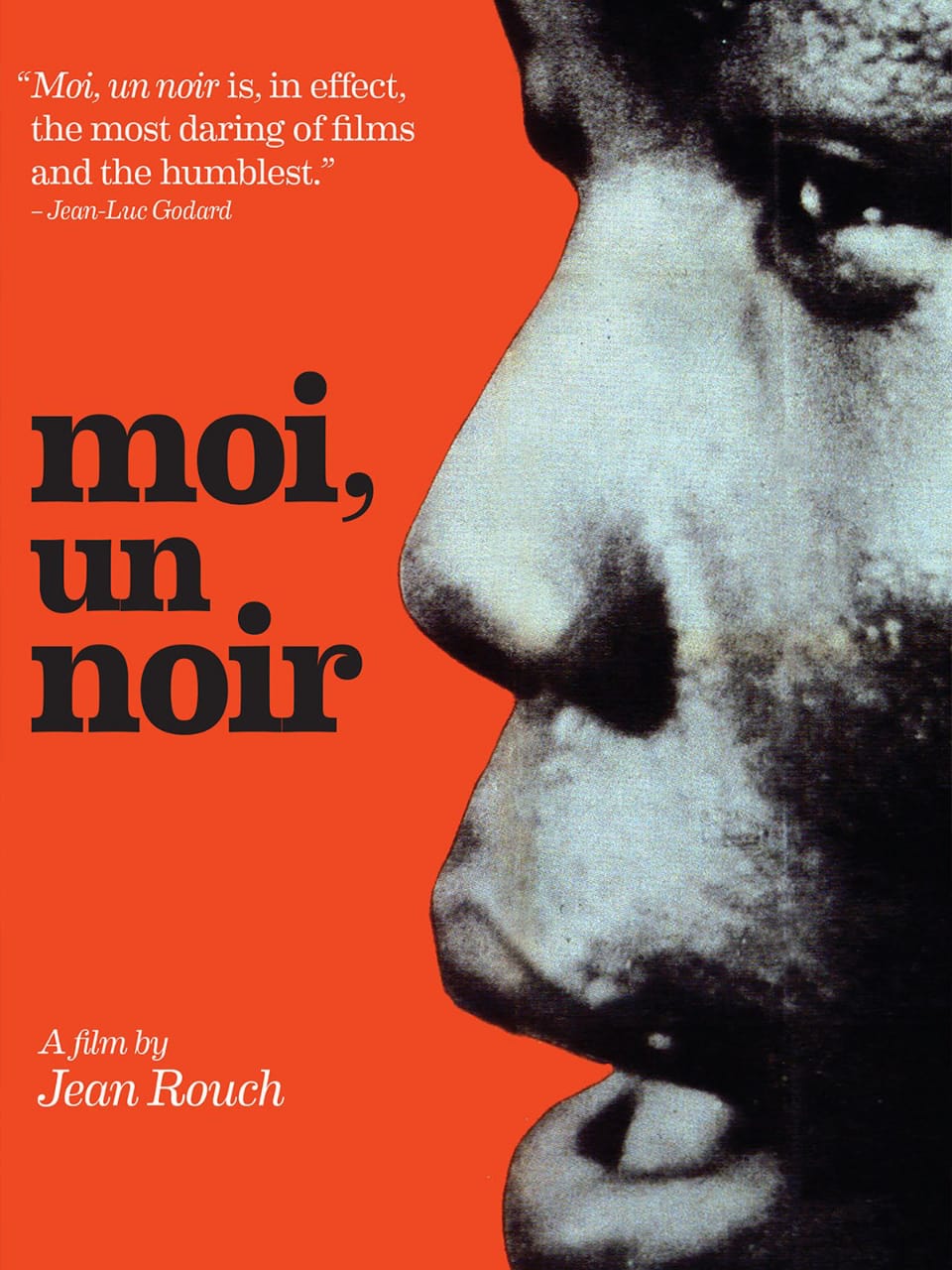

J.L.Godard après avoir vu son film “Moi un noir” l’a considéré comme “un pavé dans la mare du cinéma français comme l’a fait en son temps le film “Rome ville ouverte” de Roberto Rossellini par rapport au cinéma mondial” Puis de lui donner carrément le titre de “cinéaste”, mot noble, autrement plus noble que réalisateur. Car Jean Rouch se détachait par le fait qu’il n’était pas un “metteur en images” ni “un metteur en scène”. Il filmait comme s’il écrivait. chargé de sa caméra presque seule, comme un stylo devant une page blanche qu’est le réel choisi pour que s’inscrive/s’écrive ce qui est regardé. Ça donne au final un film dont le visionnage ressemble à un acte de lecture. Il a mérité le terme cher de celui de l’auteur façon cinéma.

Deux exemples pris dans sa riche filmographie nous le montrent.

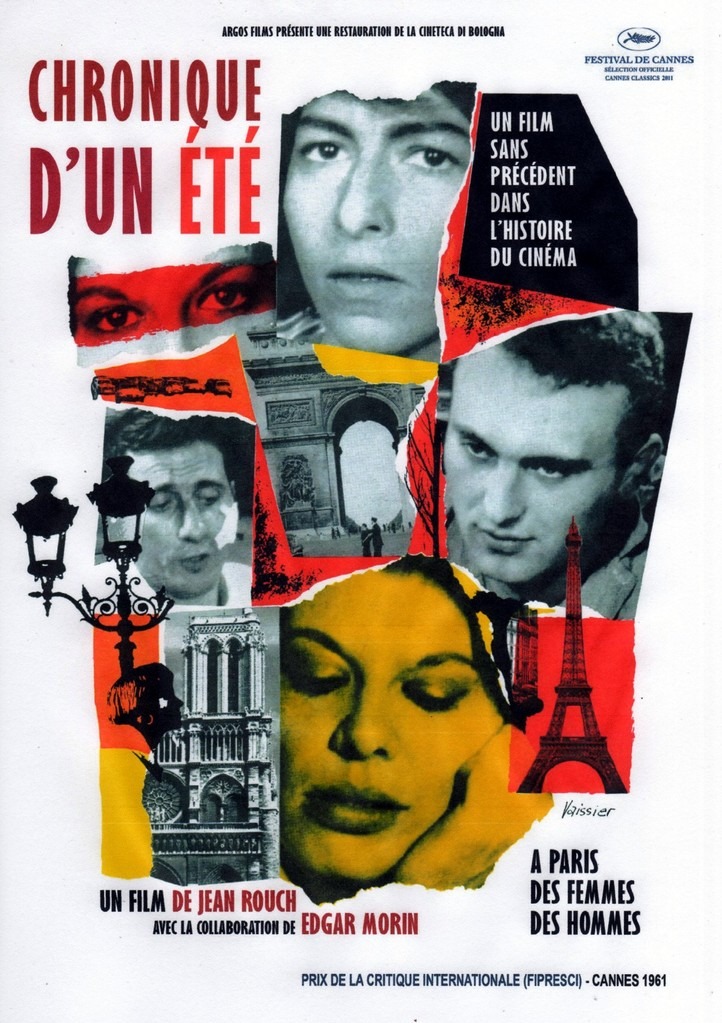

Chronique d’été (1961)

un film primé qui relate la ville lumière Paris à travers des personnes/amis/complices à qui on demande s’ils sont heureux. ça se passe à travers ses espaces intérieurs et extérieurs. Il s’en dégage une forte bouffée de nostalgie, de passion pour cette ville éternelle. Le spectateur se trouve plus accaparé (inconscient) par le mouvement des gens, les plans sur les boulevards, les façades et va-et-vient incessant dans une harmonie saisissante que fait oublier le procédé utilisé qui est la caméra sur épaule et le montage, et surtout la liberté laissée aux protagonistes de prendre devant l’œil de la caméra les positions qui leur conviennent. Sans diktats. On est stupéfié de les voir si libres alors que le thème du film est très sérieux, car basé sur les aveux intimes de jeunes gens et de jeunes femmes qui se sont vus ainsi avant que le film ne sorte sur les écrans.

“Moi, un noir” (1959)

Film en couleurs. Créé au milieu des années cinquante. Il relate le quotidien des Nigériens dans quartier pauvre d’Abidjan. On se voit surpris par ces jeunes qui se démènent, le sourire aux lèvres, sans gémir, pour gagner leur pitance journalière. L’un d’eux commente et se commente en voix off. On peut taxer cela de morceau de bravoure cinématographique. Même procédé technique de fouille de la réalité ainsi cernée. Cette Afrique citadine où la ville se déploie toute en mouvement de foule et de contraintes à surmonter est très palpable, imprégnant fortement le regard sans être exagéré ni magnifié, ni rendre plus véridique que la vérité en soi, ne demandant qu’un regardeur sincère, sans préjugés, doté de la passion seule. C’est ce qu’on peut appeler l’esthétique du réel nu pris au détour et capté.

Pourquoi j’ai pris ces deux exemples? c’est à dessein. Car tout en les visionnant, j’ai eu l’impression de leur “actualité” actualisée, c’est-à-dire qu’en comparaison de notre réel d’aujourd’hui y-a-t-il un changement? On ne peut pas s’empêcher se dire que cette réalité africaine est encore la même. Que cette « chronique d’été », il y suffit de remplacer les cigarettes entre les doigts de ces jeunes par des téléphones portables, et ce réel serait le nôtre.

Car la question concoctée par Jean Rouch et le grand philosophe contemporain Edgar Morin réalisateur du film, celle du bonheur est intemporelle !

Écrivain et chroniqueur *

English

English Español

Español Deutsch

Deutsch Français

Français العربية

العربية